Nicole's Digital Garden

Powered by 🌱Roam GardenCON-唐本忠院士讲座

title: 从分子态到聚集态

自己创建的领域 Aggregate,自己办了期刊

什么是科学

哲学发问:组成一切的最小单元是什么

James Clerk Maxwell 150年前在nature上发的文章,定义分子:最小的单位

分子论 聚集论

aggregatism: there is huge room beyond molecules

老板说唐本忠老师谈论的科学史是旧的科学史,不是现在科学的样子,尽管是院士,但是还是要有自己的判断;以及他做的也算不上是一流的研究

notes:这次讲座前的组会,老板特意强调大家要去听唐本钟老师的讲座,水平很高,然后我也挺期待的,毕竟老板很少说这种话,但是从唐老师一开始讲什么是科学,分子的定义取自字典,等等,我就失去兴趣了,而且后面讲的内容很难听懂,但是还是可以看出他对自己组内的工作很熟悉,在回答问题的时候还是很流畅。所谓创立了聚集态理论,难道不就是我们众所周知的量变引起质变么,没有什么高深的,特殊的,或者说为少数人知道的

明天下午有江雷老师的讲座,唐老师已经讲过了,老板今天在群里发了这样一段话,只能说,很高兴看到老板有这样的眼界,并且表达出来,但是我觉得组里可能没有其他人也这样想

各位,明天下午的报告,建议大家都去听听。在目前中国化学和材料领域,江雷和唐本忠二位老师位列做得最好的科学家群体之中,他们基本上代表了目前中国的最高水平。如果你听完后觉得他们的工作也就一般般,那么热烈祝贺你,这也是我非常希望看到的结果!

但是值得注意的是,我需要搞清楚我认为Benzhong Tang工作一般的原因到底是什么,仅仅因为他在讲座开始叙述科学的历史,引用的资料很一般么?,还是我认为他的科研工作的确一般呢?

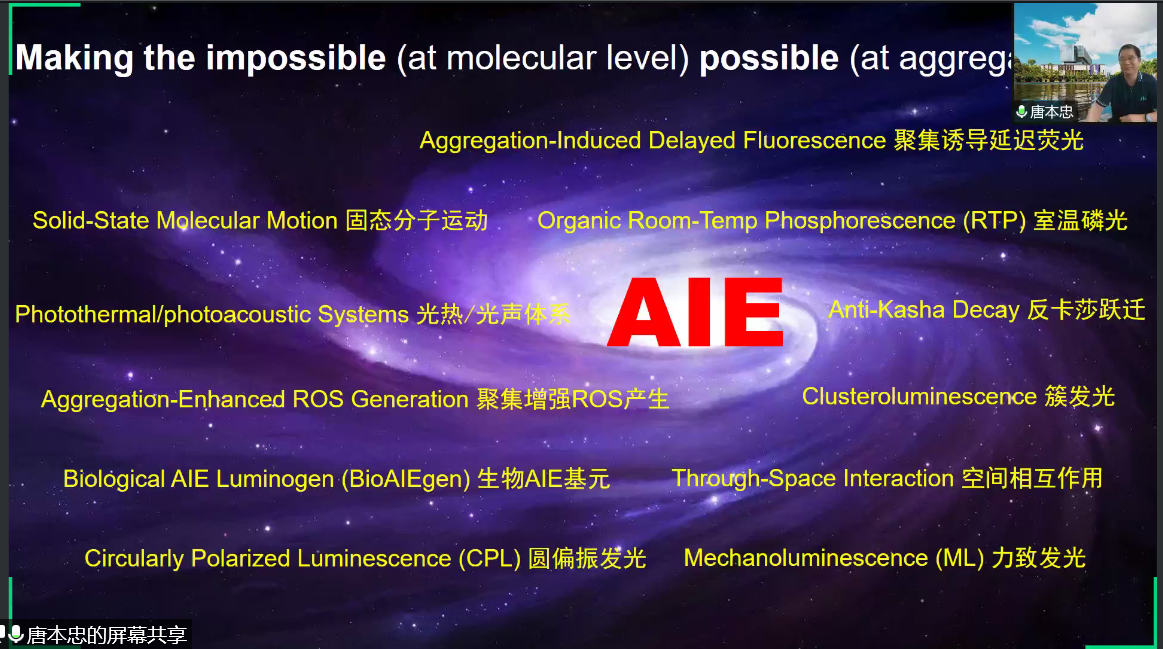

此前,很多传统有机发光材料只能在低浓度的溶液中才能发光,一旦溶液浓度提高或者呈固态时,分子聚集就会使得发光减弱甚至完全消失。这种现象被称为“聚集导致发光淬灭”(ACQ),是有机发光材料设计和应用的一大难题。

2001年的一天,唐本忠实验室的一名学生像往常一样做实验,样品点在薄层色谱板上,在紫光灯下却没有像预计的那样观察到明显的荧光;而过了一段时间之后,样品“湿点”中的溶剂挥发变成了“干点”,再放在紫外灯下竟然发出了十分明亮的荧光。这个小小的“反常现象”引起了唐本忠院士的重视,更多更深入的研究随之进行,AIE这个发光材料的新领域也随之展示在世人面前。

今年年初的“2017年国家科学技术奖励大会”上,唐本忠院士提出的AIE获得了国家自然科学奖一等奖。根据大会的获奖项目简介,“目前,60多个国家(地区)的一千多个单位在从事AIE研究,发表论文数和引文数均呈指数增长。国内外出版了多期AIE专刊(专辑)并多次召开AIE专题会议,AIE已被纳入国内外本科生实验教学,AIE材料已向产业界进行了技术转让。2013年汤森路透将AIE列为化学和材料研究前沿的第三位,2015年则前进到第二位。2016年《自然》杂志社将AIE材料的纳米聚集体列为支撑‘纳米光革命’的四大纳米材料之一。由此可见,AIE已成为一个由我国科学家开创并引领的热点研究领域。”